Hutan Dilihat dari Tubuh Perempuan

Di negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, kolonialisme tidak pernah benar-benar berakhir, yang kita dapati hanya berganti rupa menjadi kekuasaan korporasi. Atas nama pembangunan kapitalistik yang maskulin, alam diposisikan sebagai objek yang sah untuk dikorbankan. Hutan hujan, tanah, dan tubuh-tubuh yang selama berabad-abad merawatnya dipreteli dari maknanya, dipinggirkan esensinya menjadi sekadar alat yang dapat diekstraksi tanpa batas.

Salah satu metode kolonial yang terus direproduksi hari ini adalah pemindahan paksa perempuan dari peran-peran tradisionalnya sebagai penjaga hutan dan tanah pertanian. Pengetahuan perempuan tentang siklus kesuburan bumi tentang menanam, merawat, dan menjaga keseimbangan hidup digantikan oleh logika produksi laki-laki dan mesin industri. Alih-alih memelihara, mesin-mesin ini justru merobek kesuburan bumi hingga ke akarnya, meninggalkan luka ekologis yang dalam dan berkepanjangan.

Kontradiksi antara manusia, industri, dan bumi ini diperparah oleh pola kekuasaan yang otoriter. Masyarakat modern, dengan janji kemajuan semunya, menjauhkan manusia dari alam dan memutus ikatan komunitas dengan ruang hidupnya. Dalam situasi inilah perempuan khususnya di pulau-pulau kecil seperti Kabaena tidak hanya kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga ruang sosial dan kulturalnya sebagai penjaga kehidupan.

Secara parsial hal ini memang kerap luput dari kesadaran masyarakat awam, tetapi situasinya hadir, bekerja, dan meninggalkan jejak yang nyata. Siapa pun yang pernah berhadapan dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, atau membaca pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, akan segera menyadari bagaimana ilmu pengetahuan dan regulasi diposisikan sebagai otoritas tunggal untuk membenarkan pemerkosaan alam tanpa henti. Dalam kerangka ini, hutan direduksi menjadi angka, peta, dan izin, sementara relasi hidup antara manusia dan alam disingkirkan dari pertimbangan kebijakan.

Di saat yang sama, pengetahuan perempuan tentang alam yang diwariskan lintas generasi melalui praktik merawat hutan, mengenali musim, menjaga mata air, dan mengelola ruang hidup diturunkan derajatnya menjadi sekadar takhayul. Metode sains ilmiah yang maskulin tidak hanya mengabaikan pengetahuan ini, tetapi secara aktif menyingkirkannya, karena tidak dapat dikapitalisasi dan tidak tunduk pada logika ekstraksi.

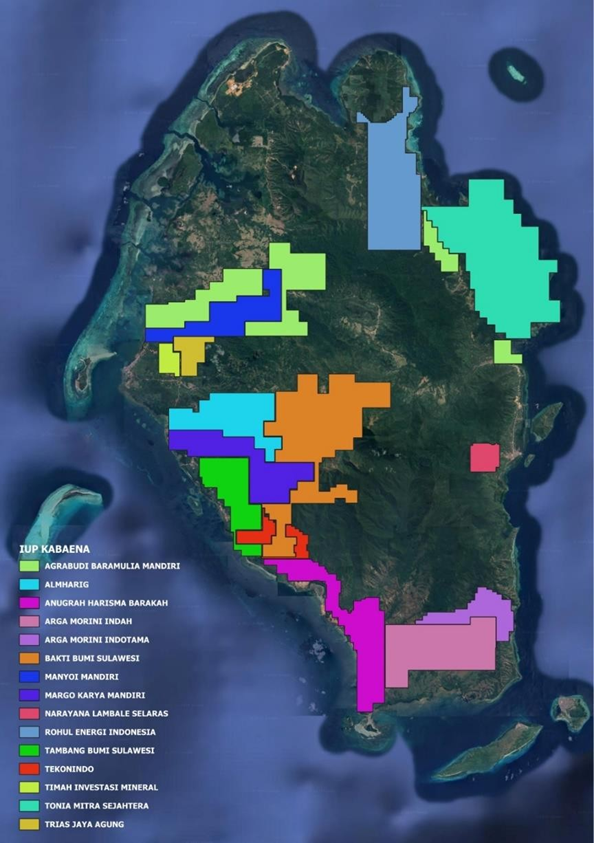

Kondisi inilah yang dialami perempuan penjaga hutan di kaki Pulau Sulawesi sebuah pulau Kecil yang rapuh bernama Pulau Kabaena. Pulau Kabaena termasuk dalam kategori pulau kecil dengan luas 837 km² sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, saat ini telah disesaki tambang nikel seluas 655 km². Hingga tahun 2023, 40% IUP telah beroperasi dan pemantauan per bulan Mei 2024 dari Website Minerba One Map Indonesia (MOMI), Kementerian ESDM mencatat terdapat 15 perusahaan masih aktif, dengan luas IUP sebesar 33.724,9 Ha dan lebih dari 49% berada dalam kawasan hutan, 13 IUP diantaranya masuk kawasan hutan lindung.

Di tengah ekspansi pertambangan dan klaim negara atas kawasan hutan, perempuan Kabaena dipinggirkan dari ruang pengambilan keputusan atas tanah yang mereka rawat sepanjang hidupnya.

Hutan yang bagi mereka adalah sumber pangan, obat-obatan, air, dan keberlanjutan komunitas, diredefinisi sebagai wilayah izin dan konsesi. Jika hutan dirampas, maka hilang pulalah tutupan pohon, berikut juga dengan pengetahuan perempuan, kedaulatan pangan keluarga, dan keberlangsungan hidup di pulau kecil yang rapuh secara ekologis.

Tubuh, Ruang Hidup dan Ingatan Perempuan

PULAU KABAENA — Subuh di Desa Tirongkotua masih diselimuti kabut tipis ketika Ibu Harisna (51) menyalakan api kayu di dapurnya. Asap mengepul, berbaur dengan udara pegunungan yang dingin. Ia menyiapkan nasi jagung dan air teh panas untuk bekal suami dan dirinya bahan bakar bagi perjalanan dua jam mendaki menuju kebun di lereng Gunung Batu Sangia. Sebuah ritual harian yang tak pernah absen selama puluhan tahun, meski tanah yang ia pijak kini tak lag

“Dulu, kami hanya mendengar janji hujan dari langit. Sekarang, kami juga harus mendengar suara dentuman alat pengeruk tanah di gunung seberang Desa,” ujarnya, suaranya tenang tapi sarat makna.

Ketika bercerita Ibu Harisna seolah memiliki kalender ekologis tak tertulis dalam ingatannya. Ia masih hafal dengan tepat siklus musim saat masih kanak-kanak dulu.

“Dahulu kami sangat hafal betul kapan harus menanam, saya masih ingat musim panas akan datang dari bulan 4 sampai puncaknya di bulan 9, awal bulan 10 musim hujan perlahan datang, maka waktu seperti ini sangat tepat bagi kami untuk memulai musim tanam” Ujar Ibu Harsina sembari mengorek ingatan yang lama terpendam.

Adaptasi pun dilakukan. Beralih ke cengkeh adalah strategi bertahan. Tapi cengkeh butuh tahunan untuk berbuah. Sementara itu, anak keduanya butuh biaya kuliah.

“Hasil kebun ini tak seberapa. Tapi setiap rupiah dari jagung yang laku, saya selamatkan. Untuknya. Supaya ia tidak seperti kakaknya yang harus berhenti sekolah,” tuturnya, menyebut Arselina Putri, anak tertuanya yang terpaksa mengubur mimpi untuk menyentuh bangku pendidikan lanjutan karena himpitan ekonomi.

Ruang produksi Ibu Harsina terbentang lebih dari satu hektar di kaki Gunung Batu Sangia. Hamparan itu tak berbeda dengan kebun-kebun milik warga Desa Tirongkotua lainnya, di Kecamatan Kabaena Selatan. Dulu, lahan ini adalah sawah penyangga hidup keluarga dan desa.

“Kami menanam padi yang dulu selalu menjadi jaminan hidup.’’

Kini, di atas lahan miliknya, hanya tegakan cengkeh muda dan jagung yang tersisa. Padi? Hanya kenangan.

“Sejarah gagal panen adalah bab baru bagi kami. Bab yang pahit,” katanya, sambil menatap jauh ke Gunung Sambapolulu yang telah dikuasai Izin Usaha Pertambangan”

Pulau Kabaena sejatinya lahir dari sejarah padi. Namanya berasal dari bahasa Wolio/Buton, Ko pae no yang berarti “yang punya beras”, atau daerah penghasil beras. Julukan itu bukan mitos. Di Desa Tirongkotua, hampir semua warga dulunya adalah petani padi. Hal yang membedakan Kabaena dari daerah lain adalah keajaiban ekologisnya, petani tak perlu bertarung dengan tikus, wereng, penggerek batang, atau burung pemangsa. Sawah tak perlu dijaga siang dan malam. Tanpa perawatan berlebih, panen selalu datang tepat waktu dan berlimpah. Di kabaena kita alam bekerja untuk manusia. Dari alam, untuk alam.

Karena itu, tak berlebihan bila orang-orang di luar pulau mengenal Kabaena sebagai lumbung beras.

Lalu, apa yang berubah?

“Sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang menanam padi di sini,” kata Ibu Harsina. “Kami dihantui gagal panen. Jadi lebih aman menanam jagung saja.”

Ekosistem di Desa Tirongkotua telah bergeser, bahkan rusak. Rantai makanan yang dulu seimbang kini terputus. Hama tikus, wereng, penggerek batang, burung tak lagi menemukan sumber pangan di hutan. Mereka bertahan hidup dengan menyerang ladang warga. Dulu, kebutuhan satwa-satwa itu tersedia melimpah di hutan hujan Pulau Kabaena. Kini, ketika hasrat korporasi menggerogoti hutan, tanah, dan laut, seluruh sistem kehidupan ikut runtuh.

Namun ironi paling menyakitkan bagi Ibu Harsina bukan hanya hilangnya padi, melainkan menyusutnya ruang sumber penghidupan lain yakni mata air di kaki Gunung Batu Sangia.

Dahulu, mata air Mata Ruwia adalah sumber air desa juga kolam kebahagiaan tempat anak-anak berenang, bermain, dan mengenal alam dengan tubuh mereka sendiri.

“Anak-anak saya tidak memiliki memori tubuh yang sama seperti kami dulu” keluh Ibu Harsina.

“Mereka sudah tidak merasakan mata air khas Mata Ruwia aliran air dari anak sungai Lakambula yang menyegarkan saat terik siang menghujam kulit, di musim kemarau kami terpaksa untuk menggunakan sistem giliran yang ketat agar semua rumah dapat pasokan air, persis seperti pengungsi di rumah sendiri.” lanjut Harsina.

Mereka tak pernah lagi merasakan dinginnya aliran Mata Ruwia, air jernih dari anak Sungai Lakambula yang menyegarkan kulit saat terik kemarau. Kini, di musim kering, warga harus menerapkan sistem giliran ketat agar setiap rumah mendapat pasokan air.

“Rasanya seperti pengungsi di rumah sendiri,” katanya.

Tak jarang ketika hujan datang air berubah warna menjadi kecoklatan seperti lumpur. Bagi Ibu Harsina, perubahan itu sangat berpengaruh pada tubuh dan kesehatan keluarganya. Kehilangan paling mendasar adalah terpinggirkannya satu generasi pengalaman tentang bagaimana tubuh manusia pernah tumbuh selaras dengan hutan, gunung, dan mata air yang kini perlahan menghilang.

Batu Sangia: Garis Merah yang Tak Boleh Terlampaui

Di tengah perubahan yang menghantam desa dari segala arah, ada satu nama yang selalu disebut dengan nada khidmat dialah Batu Sangia. Gunung ini tidak saja tersusun dari gundukan tanah dan batu dipercaya Batu Sangia adalah situs keramat, penjaga spiritual desa dan alam Kabaena.

“Ada sumpah leluhur,” kata Idham, seorang

mata lalang penunjuk arah bagi siapa pun yang hendak masuk ke hutan Batu Sangia. Matanya berbinar, suaranya mantap.

“Siapa yang berani merusak Batu Sangia, biarlah desanya musnah dilalap api.” ujarnya

Mitos itu bukan cerita pengantar tidur belaka namun menjelma menjadi hukum tak tertulis, diwariskan lintas generasi. Justru mitos inilah yang menjadi tameng terkuat desa. Desa Tirongkotua adalah kantong kecil di Kabaena yang berhasil menolak kehadiran tambang. Walaupun ada tekanan, janji-janji pembangunan, dan mungkin ancaman terselubung. Tapi warga, dipimpin para tetua dan diperkuat ibu- ibu seperti Harisna, bersikukuh.

“Cukup. Sudah cukup Kabaena dikeruk. Kalau Batu Sangia diganggu, tenggelamlah kami semua,” tegasnya. Kata-katanya singkat, tapi punya gravitasi seorang jendral yang mempertahankan benteng terakhir Pulau Kabaena.

Di tengah pulau yang hampir seluruh tubuhnya telah dilubangi izin tambang, Batu Sangia adalah garis merah terakhir yang tak boleh dilewati.

Gunung Batu Sangia menjulang hingga sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Ia bukan gunung tertinggi di Kabaena, dan bagi banyak orang di Sulawesi Tenggara, namanya mungkin terdengar asing. Namun puncaknya menyerupai benteng raksasa dari batuan karst terlihat jelas dari kejauhan, seolah menegaskan perannya sebagai penjaga.

Satu-satunya gunung dan hutan yang masih terjaga belum tersentuh tangan-tangan jahat korporasi dan hasrat kekuasaan di Pulau Kabaena adalah Gunung batu Sangia yang menjulang hingga sekitar

1.100 meter di atas permukaan laut. bagi banyak orang di Sulawesi Tenggara, namanya mungkin terdengar asing. Bukan pula gunung tertinggi di Pulau Kabaena, Namun puncaknya menyerupai benteng raksasa dari batuan karst terlihat jelas dari kejauhan, seolah menegaskan perannya sebagai penjaga.

Bagi warga lokal di Kabaena pun untuk mencapai puncak Batu Sangia adalah hal mewah, sangat sedikit orang di desa Tirongkotua yang sampai di puncaknya selain karena kesakralan yang melekat, medan nya pun lumayan sulit untuk diakses, tak hanya butuh keahlian memanjat tapi juga butuh restu alam dan niat yang tulus.

Hutan dan gunung Batu Sangia diyakini menyimpan nilai-nilai sakral yang kuat. Ada aturan yang harus dipatuhi, ada larangan yang tak boleh dilanggar. Pendatang yang masuk tanpa etika dipercaya akan menerima akibatnya. Kesadaran inilah yang, hingga hari ini, menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya tetap relatif utuh meski perlahan mulai tergerus oleh tekanan di sekelilingnya.

Kerentanan ekologis Pulau Kabaena akan meningkat drastis jika kawasan Batu Sangia ikut dibuka untuk pertambangan. Hilangnya tutupan hutan di kawasan ini berpotensi memutus sistem hidrologi pulau, mempercepat krisis air, meningkatkan risiko longsor, serta mempercepat runtuhnya keanekaragaman hayati yang tersisa. Dalam konteks pulau kecil kerusakan pada kawasan kunci seperti Batu Sangia akan berdampak secara luas bagi seluruh ekosistem pulau yang memang sedari awal sudah rentan dengan statusnya sebagai pulau kecil.

Berdasarkan Peta Konsesi diatas dapat terlihat dikepung dengan 15 IUP aktif. Saat ini, sekitar 73 persen atau 650 km² dari 891 km² total luas Kabaena, telah disesaki puluhan IUP tambang. Padahal secara konstitusi, Kabaena dilindungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No 1/2014) yang melarang tambang di pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.000 km².

Deforestasi di Pulau Kabaena tidak dapat dilepaskan dari ekspansi konsesi pertambangan nikel yang masif. Data pemantauan deforestasi pada wilayah konsesi di Kabaena menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua dekade terakhir, hutan-hutan pulau kecil ini mengalami kehilangan tutupan yang signifikan. Berdasarkan analisis GLAD Alerts (2001–2022) dan RADD Alerts (2020–2023), total deforestasi yang teridentifikasi di dalam wilayah konsesi mencapai 3.374,77 hektare. Angka ini sangat besar jika diletakkan dalam konteks pulau kecil dengan luas terbatas dan daya dukung ekologis yang rapuh. Jika diterjemahkan ke dalam skala ruang yang lebih mudah dibayangkan, luasan hutan yang hilang ini setara dengan sekitar 4.700 lapangan sepak bola (dengan asumsi satu lapangan ±0,714 ha). Atau hampir empat kali luas Kecamatan Kabaena Selatan yang menjadi ruang hidup ribuan warga. Angka ini juga setara dengan sekitar 4 persen dari total luas Pulau Kabaena, sebuah proporsi yang sangat besar untuk sebuah pulau kecil dengan daya dukung ekologis terbatas. Artinya, ribuan ruang hijau yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga air, penyedia pangan, dan habitat satwa kini telah berubah menjadi bentang ekstraksi industri.

Lebih jauh, bila deforestasi seluas 3.374,77 hektare ini diletakkan di sekitar kawasan Batu Sangia benteng ekologis terakhir Pulau Kabaena maka tekanan terhadap kawasan tersebut menjadi semakin nyata. Dalam pulau yang ruangnya terbatas, kehilangan hutan dalam skala ini menjadikan kawasan yang tersisa memikul beban ekologis yang berlipat: menjaga keseimbangan iklim mikro, menopang sumber air, dan mempertahankan keanekaragaman hayati bagi seluruh pulau.

Keanekaragaman Flora & Fauna Pulau Kabaena & Batu Sangia

Desa Tirongkotua Kec. Kabaena Tengah pernah menyimpan aroma jahe dan kunyit yang tumbuh liar di hutan. Dulu, warga tak pernah berbicara soal menanam rempah-rempah itu. Jahe tumbuh di sela-sela pepohonan, kunyit menyembul dari tanah lembab tanpa diminta. Hutan menyediakan segalanya, seperti dapur raksasa yang tak pernah kehabisan stok.

“Dulu jahe itu tidak perlu kami tanam secara khusus, karena di hutan kami tumbuh di mana-mana. Begitu juga dengan kunyit,” kenang Ibu Harsina.

“Sekarang, kalau kami temukan di hutan, kami ambil dan tanam sendiri di halaman rumah, karena sudah sangat langka.”

Cerita itu kini berbalik arah. Jahe tak lagi mudah ditemukan. Kunyit menjadi tanaman yang harus dijaga keberadaannya. Jika suatu hari warga menemukannya di hutan, mereka tak lagi sekadar memanen. Mereka memindahkan, menggali perlahan, membawa pulang, lalu menanam ulang di pekarangan. Sebuah tindakan kecil, namun menyimpan kecemasan besar: takut kehilangan sepenuhnya.

Perubahan ini bukan hanya dirasakan pada tanaman pangan dan rempah, tetapi juga pada flora endemik yang menjadi penanda keunikan Pulau Kabaena. Berdasarkan berbagai sumber botani, setidaknya terdapat dua spesies endemik yang tercatat di kawasan Batu Sangia, salah satunya Begonia batusangiensis, tumbuhan berbunga yang hidup di kawasan lembab dan berbatu di puncak gunung. Selain itu, eksplorasi flora di Pulau Kabaena mencatat sekitar 150 spesies tumbuhan, angka yang diperkirakan masih akan bertambah seiring penelitian lanjutan.

Spesies lain yang khas adalah Gardenia kabaenensis, bunga yang hidup di bawah naungan batu dan lereng dasar Gunung Batu Sangia menjadi saksi bisu betapa rapuh sekaligus kayanya ekosistem pulau kecil ini.

Tabel. Tanaman Endemik di Pulau Kabaena

| Nama tanaman | Gambar |

| Xantostemon verus | |

| Begonia batusangiensis | |

| Gardenia kabaenensis | |

| Vernonia kabaensis | |

| Gesneriaceae (agalmyla/justicia | |

| Melastoma sp. | |

| Vaccinium kjellhergii | |

| Grevillea elbertii Sleumer | |

Keanekaragaman hayati Batu Sangia tidak berhenti pada tumbuhan. Hutan hujan di kawasan ini juga pernah menjadi rumah bagi beragam satwa liar. Rusa, misalnya, dulu mudah dijumpai. Mereka bergerak berkelompok, menyusuri hutan Batu Sangia, berdampingan dengan kuda dan kerbau yang menjadi bagian dari kehidupan warga.

“Dulu rusa umum ditemukan di hutan Batu Sangia, mereka sering berkeliling dalam rombongan,”

kenang Ibu Harsina. “Sekarang, satu ekor saja sangat sulit ditemukan.”

Namun bukan hanya rusa yang menghilang perlahan. Kuda hewan khas pulau ini, kini juga berada dalam ancaman senyap. Kuda-kuda ini sejak lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat digunakan untuk membantu kerja kebun, mengangkut hasil panen, dan menjadi tanda ketangguhan warga pulau kecil yang bergantung pada alam.

Dulu, kuda-kuda Kabaena dilepas bebas di padang rumput dan hutan-hutan sekitar Batu Sangia. Mereka hidup berdampingan dengan manusia tanpa pagar, tanpa kandang permanen. Hutan menyediakan pakan, air, dan ruang gerak yang luas. Kini, ruang itu kian menyempit. Padang rumput terfragmentasi, jalur jelajah terputus, dan sumber air menyusut.

Ancaman terhadap kuda Kabaena bukan datang dari perburuan, melainkan dari hilangnya habitat. Disaat hutan dibuka, gunung dikeruk, dan ruang hidup terpecah oleh aktivitas pertambangan, kuda kehilangan tempatnya. Perlahan, populasinya menurun. Keberadaan mereka tak lagi jamak, bahkan mulai dianggap sebagai kenangan masa lalu oleh generasi muda.

Kerbau masih bertahan, meski dengan tekanan yang sama. Namun menyusutnya populasi satwa-satwa ini menjadi isyarat keras bahwa keseimbangan ekosistem Pulau Kabaena sedang terguncang. Hutan tak lagi sepenuhnya mampu memberi, dan manusia pun dipaksa beradaptasi dalam kondisi yang semakin sempit.

Perubahan-perubahan ini paling cepat dan paling dalam dirasakan oleh perempuan. Di Desa Tirongkotua, perempuan selama ini memegang peran sentral dalam urusan pangan keluarga mulai dari mengumpulkan bahan makanan, meracik obat tradisional, hingga memastikan dapur tetap mengepul. Ketika jahe dan kunyit masih tumbuh liar, hutan adalah ruang aman sekaligus ruang penyangga. Perempuan cukup berjalan masuk ke hutan, mengambil seperlunya, dan kembali. Kini, ketika tanaman- tanaman itu menghilang, beban kerja perempuan justru bertambah. Mereka harus menanam sendiri, merawat, dan menjaga agar tidak gagal panen. Hutan yang dulu memberi secara cuma-cuma, kini menuntut kerja ekstra untuk sekadar mempertahankan apa yang tersisa.

Kelangkaan tanaman obat dan rempah juga berdampak langsung pada kesehatan keluarga. Jahe dan kunyit bukan sekadar bumbu, melainkan bagian dari pengetahuan lokal perempuan untuk mengatasi masuk angin, demam, nyeri tubuh, hingga perawatan pasca melahirkan. Ketika tanaman ini semakin sulit ditemukan, perempuan dipaksa bergantung pada obat-obatan pabrikan yang tidak selalu mudah dijangkau, baik secara ekonomi maupun akses. Dengan kata lain, deforestasi tidak hanya menggerus hutan, tetapi juga merampas kedaulatan perempuan atas pengetahuan dan praktik kesehatan tradisionalnya.

Bagi masyarakat secara umum, perubahan lanskap hutan mengubah cara hidup yang telah berlangsung lintas generasi. Hutan Batu Sangia bukan hanya ruang ekologis, tetapi juga ruang sosial dan kultural, menjadi tempat belajar, bekerja, dan membangun relasi dengan alam. Ketika hutan terfragmentasi oleh aktivitas pertambangan, masyarakat kehilangan lebih dari sekadar sumber pangan dan pakan ternak. Mereka kehilangan orientasi ruang, ritme musim, dan kepastian hidup. Air menjadi lebih sulit diprediksi, tanah lebih mudah longsor, dan kebun-kebun rakyat semakin rentan.

Perempuan berada di garis depan dari krisis ini karena merekalah yang pertama kali harus mencari solusi ketika air bersih berkurang, ketika bahan pangan langka, atau ketika anggota keluarga jatuh sakit. Beban adaptasi terhadap krisis ekologis sering kali dipikul secara sunyi oleh perempuan, tanpa pengakuan sebagai dampak struktural dari kerusakan lingkungan. Situasi yang terjadi di desa Tirongkotua melukiskan deforestasi di Pulau Kabaena adalah krisis kehidupan sehari-hari, yang menyusup ke dapur, tubuh, dan ingatan perempuan.

***

Tentang Penulis :

Fitra Wahyuni lahir di Lambale, Buton Utara pada 12 Januari 1996, adalah aktivis lingkungan WALHI Sulawesi Tenggara sejak tahun 2021, dengan fokus pada krisis ekologis di pulau-pulau kecil dan dampaknya terhadap perempuan. Ia terlibat langsung dalam pendampingan komunitas terdampak pertambangan di Kabaena, mendokumentasikan bagaimana tubuh perempuan, ingatan ekologis, dan pengetahuan lokal tergerus oleh ekspansi industri ekstraktif. Melalui perspektif ekofeminis, Fitra menulis dengan memadukan riset lapangan, narasi pengalaman hidup perempuan, dan kritik terhadap relasi kuasa negara & korporasi yang mengobjektifikasi alam. keyakinan bahwa luka ekologis selalu meninggalkan jejak pada tubuh, ruang hidup, dan ingatan kolektif perempuan.